Lebenslauf

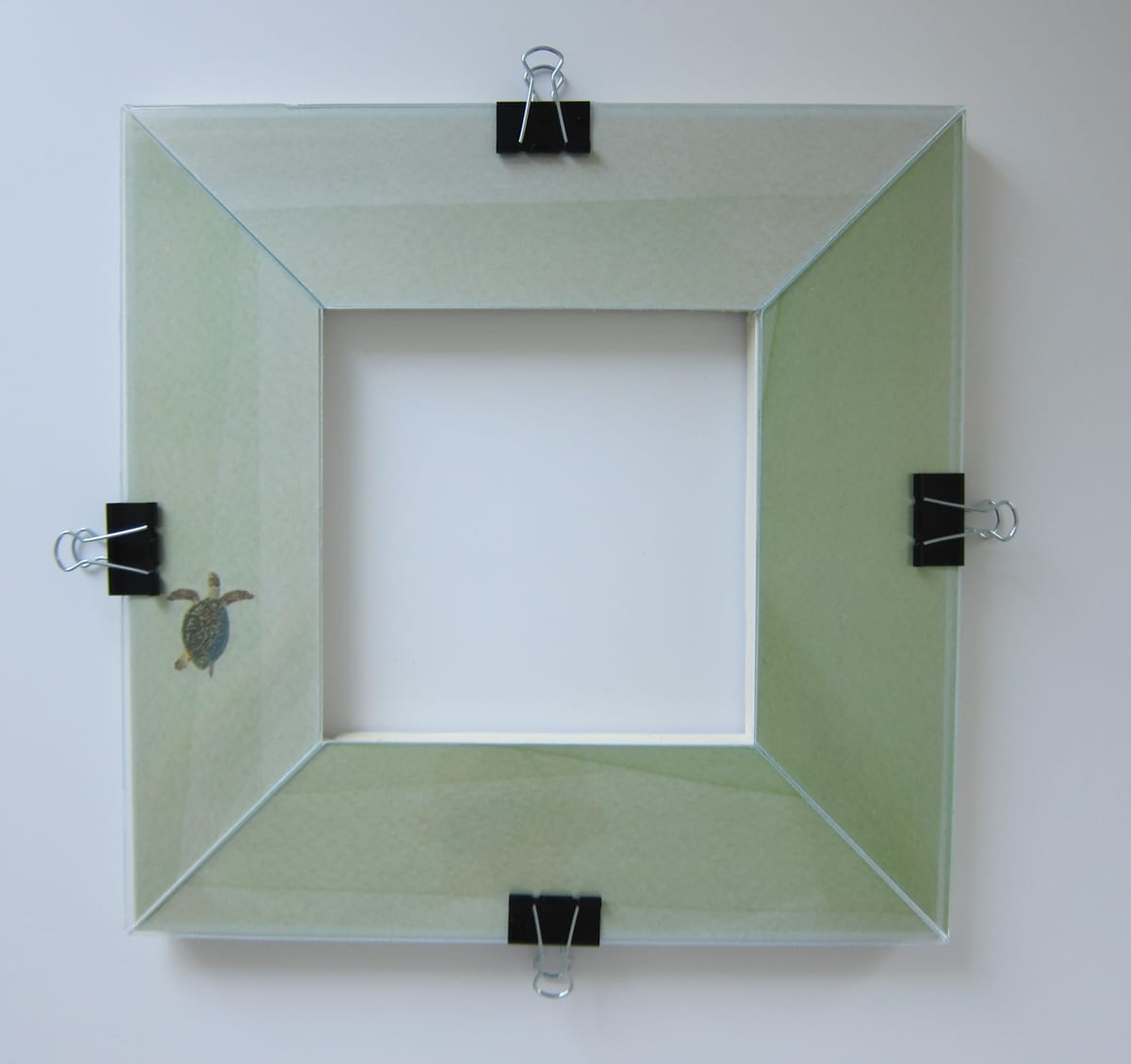

In diesem Werk begegnen wir einer grünen Schildkröte, die unbeirrt entlang eines labyrinthischen Netzwerks gleichfarbiger Pfade kriecht. Auf den ersten Blick eine Metapher für Beharrlichkeit und Langsamkeit, bei genauerem Hinsehen jedoch ein bis ins Mark analytisches Abbild unseres Daseins, in dem Denken, Fühlen und Handeln sich zu untrennbaren Schaltkreisen verweben.

Die Gleichfarbigkeit von Tier und Weg deutet an, dass unser Bewusstsein und unsere Lebensbahn aus demselben Stoff bestehen. Jeder Impuls, jedes Verlangen hinterlässt im neuronalen Geäst eine Kerbe, die sich mit jeder Wiederholung vertieft. So entsteht aus flüchtigen Eindrücken ein auf Dauer angelegter Pfad: synaptische Gewohnheit. Die Schildkröte wird zum lebenden Index dieser neurobiochemischen Festschreibungen, die uns oft unbewusst in festgelegten Bahnen transportieren.

Die vierfach drehbare Anordnung suggeriert Entscheidungsfreiheit, doch das Bild lehrt, dass echte Richtungsänderung nicht allein durch Perspektivwechsel gelingt. Dreht man das Objekt, bleibt die Schildkröte stets dem Grün ihrer Spur verhaftet. Es ist ein stiller Verweis auf die Dualität von Möglichkeit und Determination: Wo subjektive Freiheit endet und biochemisch unterstützte Notwendigkeit beginnt, bleibt unser Wille in einem Korridor sich selbst verstärkender Reflexe gefangen.

Die schwarzen Klammern, hart und unsentimental, fungieren als Metapher für Überlebensstrategien und psychische Abwehrmechanismen. Sie fixieren das Plexiglasgefüge, halten es zusammen, wie innere Strukturen, die uns vor Chaos schützen, zugleich aber auch verhindern, dass wir aus-blockierte Muster lösen. Hier wird sichtbar, wie Schutz und Fesselung oft zweierlei Seiten derselben Medaille sind: Ein Mechanismus, der Stabilität gewährleistet, kann in seiner strukturerhaltenden Logik zur Sackgasse führen.

Die transparente Umrahmung aus Plexiglas wirkt wie ein wissenschaftliches Instrumentarium: Es macht das ansonsten Unsichtbare sichtbar. Gewohnheit wird hier nicht romantisiert, sondern nüchtern offengelegt. Unser Autopilot-Modus, gespeist aus frühkindlichen Prägungen, kulturellen Narrativen und endlosen Hormonkaskaden, erhält eine greifbare Form. Die Arbeit lädt uns ein, diese Mechanismen zu studieren, ohne sie moralisch zu werten.

Doch die Methode des Reframings eröffnet auch Erkenntnispotenzial: Wenn wir die Klammern unserer mentalen Architektur identifizieren und begreifen, lassen sie sich in ihrer Funktion angemessen justieren. Die Schildkröte mag weiterkriechen, doch die Frage tritt in den Vordergrund, wie wir die Koordinaten ihres Kurses bewusst verschieben. In der Transparenz dieses Geflechts liegt die Einladung, das eigene Leben als experimentelles Labor zu betrachten: die Gewohnheiten zu analysieren, Brüche einzubauen und so dem starren Lebenslauf neue Schnittstellen zu verleihen.